Architekten lesen Pläne, Ärzte Röntgenbilder und Archäologen eben Erdprofile. Wieviel einem das, was man sieht, zu erzählen vermag, hängt natürlich stark von der Erfahrung des Lesers ab. Ich möchte euch in diesem Post einmal zeigen, was ein Archäologe sieht, wenn er vor einer Erdwand wie der hier gezeigten steht.

76/Raum XII ist der nordwestliche Eckraum des öffentlichen Prunkgebäudes im pergamenischen Stadtteil Philetaireia, der in den 1990er Jahren vom Deutschen Archäologischen Institut ausgegraben und anschließend rekonstruiert wurde.

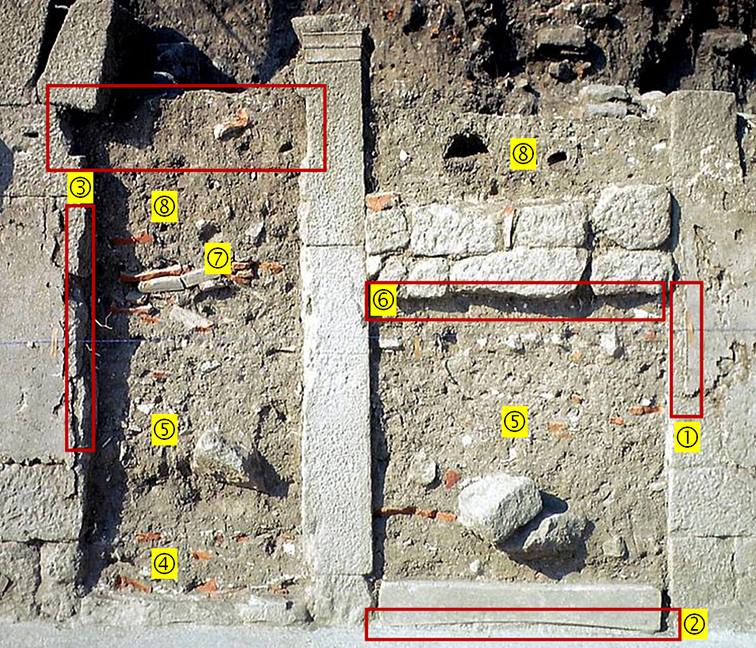

Im Sommer 1991 entstand dieses Bild, das den noch vollständig in Erde stehenden Eckraum zeigt: 30 Kubikmeter Erde und Steine, Ziegel und Münzen, Wandverputzfragmente und Bronzegegenstände warteten darauf vorsichtig beiseite geschafft zu werden.

Abhub für Abhub arbeiteten wir uns von oben in die Tiefe. Die Hoffnung auch in diesem Raum auf ein Mosaik zu stoßen wurde leider nicht erfüllt. Dafür lieferte der Eckraum viele interessante Hinweise auf die Jahrhunderte lange Nutzungs-Geschichte von Bau Z.

Was einem dieses Erdprofil alles erzählt, erfahrt Ihr auf dem folgenden Bild …

…und was ein Archäologe in ihr sieht:

(1) Ursprünglich war diese Doppeltür gar keine Doppeltür, sondern bestand nur aus der rechten Türöffnung. Das kann man unter anderem an dem sorgfältig abgearbeiteten Steinmaterial der rechten Türwange und dem glatten Abschluss des Mittelpfeilers erkennen. Aus dieser ersten Nutzungsphase des Raumes stammt auch noch der Wandverputz der uns zugewandten Wandfläche. Der rote Rahmen über der Nummer (1) zeigt den Teil des Wandverputzes, an dem der Mörtel gegen den hölzernen Türrahmen gestrichen wurde. Der Türrahmen ist natürlich längst verschwunden, aber die Wulst des Wandputz-Abschlusses ist noch deutlich zu erkennen.

(2) Der Raum besaß also ursprünglich nur eine Tür. Dennoch war er offenbar so stark frequentiert, dass die marmorne Türschwelle enorm starke Abnutzungsspuren aufweist. Da Türbreiten in der Antike nicht genormt waren, mussten Türschwellen „maßgeschneidert“ werden. Und da eine Neuanfertigung oft zu teuer war, hat man abgenutzte Türschwellen meist einfach umgedreht. Genau das sieht man auch hier.

(3) Irgendwann hat der rechte Eingang allein offenbar nicht mehr gereicht, sodass man in die Mauer eine zweite (kleinere) Tür hineinbrach. Da die Hausmauern zu diesem Zeitpunkt schon standen, musste der Umbau schnell gehen und wurde auch nicht so sorgfältig vorgenommen wie bei der rechten Tür. Man erkennt deutlich den unsauberen Abbruch der linken Türwange. Offenbar sollte diese Tür auch niedriger sein als die rechte, was man an dem oberen Türsturz erkennen kann, von dem sich nur noch die beidseitigen Einkerbungen erhalten haben. Was es mit diesem zweiten Eingang auf sich hat, konnte nicht abschließend geklärt werden. Die wahrscheinlichste Interpretation geht von einer Treppe ins Obergeschoss aus, die direkt hinter der rechten Tür begann. Der zweite Eingang wurde geschaffen, um den bislang toten Raum unter der Treppe als Abstellkammer nutzen zu können. Vielleicht befand sich sogar über dem Türsturz der linken Tür noch ein Fenster, das für zusätzliches Licht und eine noch bessere Durchlüftung sorgte.

(4) Irgendwann in der Spätantike wurde der Gebäudekomplex aufgegeben. Die letzten Besitzer nahmen alles mit, was sie noch gebrauchen konnten. Anschließend wurde das Gebäude gründlich entkernt: Alles, was sich in irgendeiner Weise wiederverwenden ließ (Holz, Marmor, Dachziegel) wurde mitgenommen. Bei diesen Abrissarbeiten werden Teile des Daches eingestürzt sein. Die dabei zerbrochenen Ziegel ließ man einfach an Ort und Stelle liegen.

(5) Jahrhunderte lang stand das Gebäude leer. Flugerde sammelte sich in seinen Räumen, der Wandputz bröckelte ab und die Leute, die in der Nähe wohnten, warfen ihren Unrat in die Mauern. Der Erdschutt, den wir hier fanden, war geradezu durchsetzt von zu Bruch gegangener Keramik, verlorenen Münzen und Gegenständen, die sich einem Zeitraum von fast 600 Jahren zuordnen ließen.

(6) Im frühen Mittelalter (um das Jahr 1.000 n.Chr.) muss der Nordflügel von Bau Z, wie man hier sehen kann, schon unter 120 cm Flugerde begraben gewesen sein. Von dem einst so stolzen Bau ragten nur noch einige Mauerstümpfe aus der Erde. 76/Raum XII lag in einem vom Felsen geschützten Winkel – deshalb bot es sich förmlich an, hier nochmal ein Haus zu bauen und seine Mauern einfach wiederzuverwenden. Die ordentliche Steinsetzung im roten Rahmen rechts neben der (6) zeigt das Fundament des Lehmziegelhauses. Über diesen zwei Steinreihen erhoben sich die von Fachwerk durchbrochenen Lehmziegelwände.

(7) Als auch dieses Haus – vermutlich durch ein Erdbeben im späten 12. Jahrhundert – zerstört wurde, stürzte das Dach auf den Boden des damals links liegenden Eingangs. Die Dachziegel, die wir dort im Eingangsbereich fanden, waren alle mehrfach gebrochen und ließen sich nicht wiederverwenden.

(8) Offenbar wurde aber auch das Haus über 76/Raum XII nach seiner letzten Nutzungsphase nicht wiederverwendet. Denn in der Flugerde, die den Raum am Ende bis weit über den Mittelpfeiler bedeckte, befanden sich keine zivilisatorischen Reste einer unmittelbar benachbarten Stadtbevölkerung mehr. Fast 1.400 Jahre nach der Grundsteinlegung dieses Gebäudes wurde der Standort dann also doch endgültig aufgegeben und fortan nie wieder bewohnt.